Parlare di autocritica in psicologia significa addentrarsi in una dimensione che appartiene a tutti, seppur con intensità diverse. È quella voce interiore che ci accompagna nei momenti di difficoltà, che giudica le nostre azioni e che spesso si fa sentire con toni duri, severi, a volte persino spietati.

Alcuni riescono a conviverci senza grandi turbamenti, mentre altri la percepiscono come una presenza costante, capace di generare insicurezza, ansia e, nei casi più intensi, un vero e proprio blocco nella possibilità di esprimersi e di vivere serenamente le proprie esperienze.

L’autocritica non nasce dal nulla: prende forma nel tempo, a partire da modelli educativi, aspettative familiari, confronti sociali e interiorizzazioni culturali. Può diventare più feroce in persone particolarmente sensibili, portandole a rivolgere la loro energia contro sé stesse, quasi come in una forma di auto-bullizzazione. Comprendere questo meccanismo è il primo passo per imparare a gestirlo, perché riconoscerne la presenza significa smettere di subirlo in modo passivo.

Riconoscere la voce dell’autocritica interiore

In psicologia, l’autocritica è spesso descritta come una parte interna che prende il sopravvento e che parla con un linguaggio fatto di svalutazioni: “non sei abbastanza”, “hai sbagliato ancora”, “non ce la farai mai”. Sono messaggi che non hanno la neutralità di un’osservazione, ma il peso di un giudizio. Identificarli per quello che sono è un atto di consapevolezza fondamentale.

Un buon esercizio è fermarsi quando si avverte questo tipo di pensieri e scriverli. Mettere nero su bianco frasi che nella mente risuonano come assolute permette di vederle da una distanza diversa, come se non appartenessero più soltanto al proprio spazio interiore. A quel punto diventa possibile osservarle, analizzarle e soprattutto riconoscere che non coincidono con la totalità di ciò che siamo.

Leggi anche: Autocritica distruttiva: il giudice interiore che distrugge l’autostima

Dal monologo al dialogo

Uno dei passaggi più interessanti che la psicologia suggerisce è trasformare l’autocritica da monologo a dialogo. Questo significa non limitarsi ad ascoltare la voce giudicante, ma dare spazio anche ad altre parti di sé: quella che si sente ferita, quella che cerca protezione, quella che ha bisogno di conforto.

Immaginare un confronto tra il “sé critico” e il “sé vulnerabile” può sembrare insolito, ma permette di ampliare la prospettiva. Mentre il critico incarna rigore e severità, la parte che subisce porta in superficie la fragilità, il dolore, il senso di esclusione.

Alternare queste due posizioni e osservare come si risponde a sé stessi può trasformarsi in un’esperienza rivelatrice: improvvisamente si scopre che non esiste una sola voce, ma un insieme complesso di parti che meritano ascolto.

L’osservatore compassionevole

Dopo aver dato parola sia al critico sia alla parte ferita, entra in gioco un terzo elemento: l’osservatore. Non si tratta di una parte neutra, bensì di una presenza capace di accogliere entrambe le voci con compassione.

La psicologia insegna che spesso dietro l’autocritica si nasconde un intento protettivo. Dire a sé stessi “sei stato ingenuo a pensare che ti avrebbero voluto bene” può sembrare una frase brutale, ma in realtà può essere interpretata come un tentativo, seppur goffo, di proteggere dal rischio di soffrire ancora.

L’osservatore compassionevole riconosce questa dinamica: non giustifica la durezza, ma ne comprende l’origine. Allo stesso modo, accoglie la parte vulnerabile che si sente ferita e la rassicura, ricordandole che il dolore è un’esperienza condivisa dall’umanità intera e non una condanna individuale.

Scrivere un diario di queste esperienze, annotando cosa accade quando si alternano le diverse voci, può aiutare a cogliere schemi ricorrenti e a sviluppare una maggiore auto-consapevolezza.

Leggi anche: I 5 benefici della compassione sul benessere psicologico

Tecniche pratiche per lavorare sull’autocritica

Oltre alla scrittura, esistono pratiche che permettono di rendere più concreto questo dialogo interiore. Una delle più efficaci è la tecnica della “sedia vuota”, presa in prestito dalla psicoterapia della Gestalt. Consiste nel disporre due sedie una di fronte all’altra: su una si impersona la voce critica, sull’altra si dà voce alla parte compassionevole. Spostandosi fisicamente da una sedia all’altra, il dialogo interiore diventa un vero confronto, con parole, toni e posture corporee.

Chi ha sperimentato questo esercizio racconta spesso di aver percepito un cambiamento tangibile: la voce critica, una volta esternata, perde parte del suo potere intimidatorio, mentre la voce compassionevole acquista forza e concretezza.

Un’altra pratica utile è la respirazione consapevole. Fermarsi, inspirare lentamente ed espirare a fondo permette di interrompere il flusso automatico dei pensieri. È un gesto semplice, ma potente: il corpo si rilassa e la mente si dispone a osservare piuttosto che a giudicare.

La funzione nascosta dell’autocritica

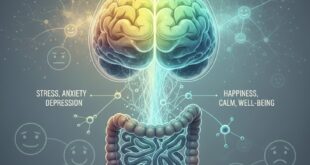

Molti si chiedono perché la mente produca pensieri così severi. Dal punto di vista psicologico, l’autocritica nasce spesso come adattamento: bambini cresciuti in contesti esigenti interiorizzano l’idea che soltanto con la perfezione potranno essere accettati; adulti che hanno sperimentato fallimenti significativi sviluppano un “sorvegliante interno” che li ammonisce per evitare nuove delusioni.

Il problema è che questa funzione, se esasperata, smette di proteggere e diventa punitiva. È come un allenatore che, per spronare l’atleta, urla senza sosta, ottenendo però soltanto stanchezza e senso di inadeguatezza. Comprendere che la radice dell’autocritica è spesso una forma distorta di autoprotezione può alleggerire il peso di quei giudizi interiori.

Coltivare auto-compassione e auto-empatia

Il passaggio successivo è imparare a sostituire parte della severità con un atteggiamento più empatico verso se stessi. La psicologia contemporanea dedica ampio spazio al tema dell’auto-compassione, intesa non come autocommiserazione, ma come la capacità di trattarsi con la stessa gentilezza che riserveremmo a una persona cara in difficoltà.

Immaginare cosa diremmo a un amico che si sente inadeguato può diventare un ottimo esercizio: raramente useremmo parole feroci, molto più spesso offriremmo ascolto, comprensione e incoraggiamento. Portare questo atteggiamento verso di sé non è immediato, ma con la pratica diventa sempre più naturale.

Andare oltre l’insicurezza

L’autocritica può sembrare un ostacolo insormontabile, ma in realtà può trasformarsi in una porta verso una maggiore conoscenza di sé. Ogni giudizio interiore, per quanto duro, segnala un bisogno non riconosciuto: desiderio di essere accettati, timore di fallire, bisogno di sicurezza. Intercettare questi bisogni e prendersene cura con consapevolezza apre la strada a un cambiamento profondo.

La pratica quotidiana di osservare i propri pensieri, di riconoscerne la funzione nascosta e di accogliere la parte vulnerabile con compassione diventa, nel tempo, un allenamento psicologico che riduce il potere dell’autocritica. Non la elimina del tutto – perché quella voce continuerà a esistere – ma la rende meno invadente, meno assoluta, più bilanciata.

Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere

Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere