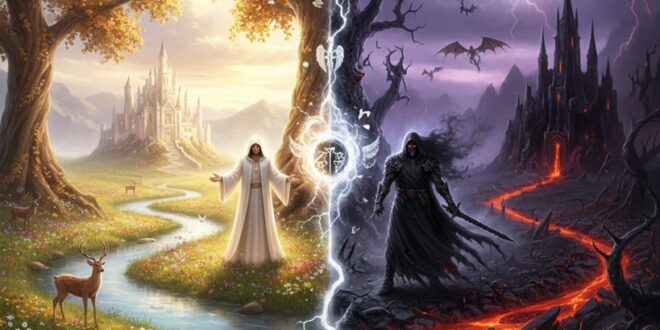

La questione della moralità umana è sempre stata molto affascinante, ma solo recentemente la ricerca scientifica ha iniziato a confermare ciò che molti di noi intuiscono: nessun individuo è interamente buono o interamente malvagio. Questa consapevolezza è un punto di svolta nella comprensione della natura umana e del comportamento morale. Mentre nell’infanzia tendiamo a vedere il mondo in bianco e nero, con confini netti tra giusto e sbagliato, la maturità ci porta inevitabilmente a confrontarci con infinite sfumature di grigio.

La psicologia moderna ci insegna che la moralità è un costrutto complesso e multidimensionale, non riducibile a semplici categorie dicotomiche. Ogni persona porta dentro di sé la capacità di compiere azioni benevole e, allo stesso tempo, il potenziale per comportamenti discutibili. Questa ambivalenza non è un difetto del carattere, ma piuttosto una caratteristica intrinseca della condizione umana.

Effetto Lucifero: come prevenire o rimediare all’essere cattivi

I dilemmi morali e le scelte impossibili

La ricerca sui giudizi morali si è concentrata a lungo su quello che viene chiamato il Problema del Trolley, un esperimento mentale che mette alla prova i nostri valori più profondi. Immaginate un treno in corsa che sta per investire cinque persone: avete la possibilità di deviarlo su un binario alternativo, ma così facendo causereste la morte di una singola persona. La soluzione utilitaristica prevede di sacrificare uno per salvare cinque, mentre l’approccio deontologico rifiuta l’azione diretta, evitando la responsabilità personale.

Studi recenti condotti presso l’Università di Gent hanno rivoluzionato questo paradigma, trasformando scenari puramente ipotetici in situazioni reali di laboratorio. I ricercatori hanno creato contesti sperimentali in cui i partecipanti dovevano prendere decisioni che influenzavano persone reali, seppur in condizioni controllate e sicure. I risultati hanno rivelato aspetti sorprendenti del comportamento morale umano.

Dal laboratorio alla vita reale

Ciò che emerge dalle ricerche più innovative è che le persone tendono a comportarsi in modo coerente sia negli scenari ipotetici che nelle situazioni reali. Tuttavia, quando confrontate con scelte ripetute, circa un terzo dei partecipanti modifica le proprie decisioni nel tentativo di distribuire equamente il danno tra le persone coinvolte. Il fenomeno rivela qualcosa di profondamente umano: anche quando siamo costretti ad agire in modi che percepiamo come negativi, cerchiamo comunque di estrarre un senso di giustizia e equità dalla situazione.

Il principio di equità emerge come elemento fondamentale, talvolta persino più importante delle pure considerazioni filosofiche sul maggior bene o sulla responsabilità personale. Quando ci troviamo in circostanze che ci obbligano a fare del male, la nostra psiche cerca automaticamente modi per minimizzare l’ingiustizia e bilanciare le conseguenze negative.

Gli archetipi e la comprensione di noi stessi

Per comprendere più a fondo questa dualità morale, può essere illuminante ricorrere al concetto junghiano di archetipo. Gli archetipi rappresentano temi universali che organizzano le nostre esperienze e ci aiutano a dare senso al mondo che ci circonda. La tensione tra bene e male, così frequentemente rappresentata nella narrativa e nel cinema, non è solo un espediente drammatico, ma riflette complessi psichici profondi che strutturano il nostro modo di percepire la realtà.

Secondo le teorie psicologiche contemporanee, questi archetipi sono immagini mentali che corrispondono a strutture cerebrali che elaborano e categorizzano le nostre esperienze sociali. Man mano che la nostra società evolve e affrontiamo nuove sfide ambientali e sociali, potrebbero emergere nuovi complessi psichici dalla continua auto-organizzazione del cervello.

Quali sono le implicazioni nella vita di tutti i giorni

Questa comprensione più sfumata della moralità umana ha conseguenze pratiche significative. Quando incontriamo persone che ci sembrano esclusivamente buone o categoricamente cattive, adottare una prospettiva più articolata ci permette di raggiungere una valutazione più realistica e matura. Nessuno dovrebbe essere ridotto a un’unica etichetta morale, perché tutti siamo capaci di evolvere, cambiare e manifestare aspetti diversi della nostra personalità a seconda del contesto.

Questa consapevolezza non implica relativismo morale o l’assenza di responsabilità personale. Al contrario, riconoscere la complessità morale ci rende più consapevoli delle nostre scelte e più capaci di empatia verso gli altri. Comprendere che ognuno di noi contiene potenzialità sia costruttive che distruttive ci spinge a coltivare consapevolmente gli aspetti migliori di noi stessi, mentre riconosciamo onestamente le nostre zone d’ombra.

La psicologia ci insegna che l’integrazione di questi aspetti contrastanti, piuttosto che la loro negazione, è la via verso una maturità psicologica autentica e una vita più equilibrata.

Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere

Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere