Ci sono notti in cui la mente non concede tregua, gli occhi restano aperti mentre la memoria riavvolge episodi imbarazzanti, errori, omissioni, momenti in cui avremmo voluto comportarci diversamente. È un dialogo silenzioso ma spietato, un rimuginare che non porta sollievo né comprensione. Si pensa di analizzare, di voler capire, ma in realtà ci si condanna, reiterando una punizione mentale che non conosce scadenza.

Il problema non è tanto il voler comprendere il proprio passato, quanto il modo in cui lo si fa. Spesso la mente maschera la ruminazione come “riflessione costruttiva”, ma la differenza è sostanziale: nel primo caso si cerca la punizione, nel secondo la crescita. Riconoscere questa distinzione è il primo passo per interrompere il ciclo dell’autocritica.

Uno studio più recente, pubblicato su Self and Identity nel 2025, ha esplorato perché alcune persone trovano impossibile perdonarsi anche per piccoli errori, mentre altre riescono a lasciar andare con maggiore facilità. Su 80 partecipanti, 41 hanno dichiarato di non essere in grado di perdonarsi per un fallimento percepito; gli altri 39, al contrario, hanno mostrato una capacità di auto-assoluzione più sviluppata. I ricercatori hanno identificato tre motivi ricorrenti che mantengono le persone intrappolate nell’autoaccusa.

Leggi anche: 5 consigli per sviluppare il rispetto per sé stessi

1. Restare ancorati al passato

Le persone incapaci di perdonarsi tendono a vivere il passato come se fosse un evento ancora in corso. Gli episodi dolorosi non appartengono più al ricordo, ma si ripresentano come scene attuali, emotivamente vivide, difficili da allontanare. È quella che i ricercatori hanno definito una mentalità “passato-presente”: l’errore diventa un luogo in cui la mente continua a tornare, come se la revisione costante potesse modificare ciò che è già accaduto.

Una partecipante allo studio ha raccontato di non essere riuscita a perdonarsi per non essersi accorta che la figlia veniva bullizzata a scuola: “È una sensazione terribile, come se fosse accaduto ieri, anche se sono passati quattro anni.”

Chi invece riesce a superare la colpa mostra una prospettiva “focalizzata sul futuro”. L’errore viene riconosciuto, ma l’attenzione si sposta su come crescere, cosa imparare, quali passi fare per cambiare. È la differenza tra restare prigionieri di un ricordo e costruire un ponte verso un domani diverso.

La mente orientata al passato tende a cristallizzare il dolore, rendendolo identitario. La mente che guarda avanti, invece, restituisce il senso di possibilità. Ricordarsi che il presente è il solo luogo in cui si può agire è l’unico modo per riconquistare la libertà di movimento interiore.

2. Dubitare della propria capacità di cambiare

Il secondo elemento che alimenta il ciclo dell’autocritica è la convinzione di non avere potere d’azione. Chi si rimprovera costantemente pensa di non poter modificare la realtà o di non avere controllo sui propri comportamenti. Questo senso di impotenza genera una spirale di colpa e passività.

Nello studio del 2025, i partecipanti che non riuscivano a perdonarsi descrivevano se stessi come vittime delle circostanze. Ogni tentativo di cambiamento era vissuto come un fallimento annunciato, una conferma della propria inadeguatezza. Chi invece riusciva ad andare avanti mostrava un atteggiamento diverso: riconosceva l’errore, ma credeva nella possibilità di fare meglio, di imparare, di cambiare direzione.

Il perdono verso se stessi nasce anche dalla fiducia nella propria efficacia personale. Per ricostruirla, servono gesti piccoli ma coerenti: mantenere una promessa fatta a sé stessi, rispettare un impegno, scegliere una parola gentile invece di un rimprovero. Ogni azione che conferma la capacità di agire indebolisce la voce interiore che dice “non ce la farai mai”.

Leggi anche: Come riuscire a perdonare sé stessi: il percorso di cura

3. Confondere l’errore con la propria identità

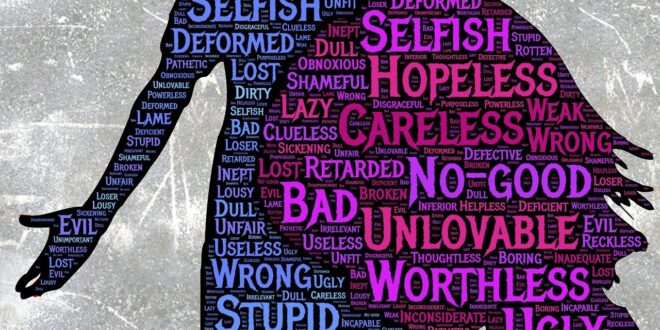

Il terzo ostacolo è forse il più profondo: credere che un errore definisca chi si è. Molti partecipanti allo studio hanno spiegato di vedere le proprie mancanze non come episodi isolati, ma come conferme della propria indegnità morale. In altre parole, non pensavano di aver “sbagliato qualcosa”, ma di “essere sbagliati”.

Questa identificazione tra azione e identità alimenta un senso di colpa che non trova fine. Quando un fallimento diventa una prova del proprio valore, la mente smette di distinguere tra “ho agito male” e “sono una cattiva persona”. È in questo punto che l’autocritica si trasforma in autocondanna.

Una delle testimonianze raccolte nello studio è emblematica: “Ho un’abitudine che so essere dannosa, eppure non riesco a smettere. Non riesco a perdonarmi né per averla sviluppata, né per non riuscire a cambiarla. È come se fossi destinato a deludere me stesso.”

Chi riesce a perdonarsi, invece, separa ciò che fa da ciò che è. Riconosce la responsabilità, ma non permette che un singolo errore diventi la misura del proprio valore. È un atto di maturità psicologica, non di indulgenza.

Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere

Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere