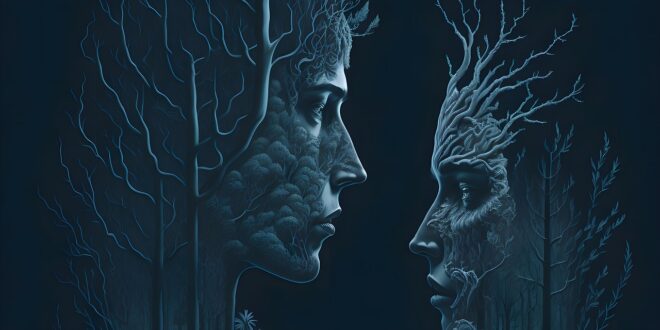

Il disturbo dissociativo della personalità quando si presenta può spaventare profondamente chi ne soffre, il motivo: sembra come su un’altra persona, una personalità (a volte completamente differente dalla propria) si manifesti così improvvisamente, lasciando degli strascichi non indifferenti sulla propria psiche.

Il disturbo dissociativo della personalità o dell’identità va a rompere lo schema con la quale si pensa e si percepisce la propria identità ossia una persona con una sola voce e una sola mente. Ecco perché chi ne soffre non riesce più a vedersi come prima e nemmeno a percepire la realtà e chi lo circonda come faceva in precedenza.

Ma come insorge? Questo disturbo, pur essendo raro ha radici profonde che spesso legate a vissuti traumatici precoci. Infatti, nella maggior parte dei casi si presenta come un modo che la mente trova, in condizioni limite, per continuare a esistere senza crollare.

Cos’è il disturbo dissociativo della personalità?

Il disturbo dissociativo dell’identità che in passato veniva definito disturbo da personalità multipla, si alternano al controllo della persona sia del corpo sia della mente, diverse personalità. Queste personalità si presentano con degli schemi di linguaggio, comportamento e temperamento che possono essere differenti da quelli che seguirebbe normalmente il soggetto.

Il disturbo può presentarsi in due modalità principali, che si distinguono in base alla percezione che la persona ha delle identità che emergono: forma di possessione e forma non di possessione.

Nella forma di possessione, le identità alternative vengono vissute come entità esterne che prendono il sopravvento. Queste “presenze” possono essere associate a figure soprannaturali – spiriti, demoni, divinità – oppure a persone defunte, spesso legate a esperienze traumatiche. L’individuo si esprime e agisce in modo radicalmente diverso dal consueto, e chi gli sta intorno percepisce chiaramente il cambiamento. In certi contesti culturali o religiosi, questi stati sono interpretati come normali o addirittura sacri. Tuttavia, nel caso del DID, questi episodi non sono volontari e causano disagio, isolamento o difficoltà nei rapporti sociali.

La forma non di possessione è più difficile da individuare. Le trasformazioni sono più sottili, meno eclatanti. Chi ne è affetto può percepire un allontanamento improvviso dal proprio sé abituale, come se assistesse da fuori alla propria vita, senza sentirsene parte. Il tono emotivo può cambiare all’improvviso, così come l’atteggiamento verso gli altri. È possibile che la persona senta di parlare senza piena consapevolezza di ciò che sta dicendo o viva emozioni che non le sembrano proprie

Come si manifesta il disturbo dissociativo?

Il disturbo dissociativo dell’identità si manifesta con la presenza di due o più identità distinte – chiamate spesso “alter” – che si alternano nella coscienza e nel comportamento di una stessa persona. Ognuna ha tratti propri, ricordi propri, emozioni proprie. In certi momenti prende il sopravvento una parte, in altri un’altra. Chi ne è affetto può accorgersi di aver fatto qualcosa che non ricorda, o sentirsi come se osservasse sé stesso da fuori, un sé stesso differente che si comporta in modo totalmente diverso da quello che si è normalmente.

Non si tratta di “recitare un ruolo” o di fingere. Le identità non sono maschere. Sono vere e proprie parti separate, nate spesso per contenere emozioni insostenibili – rabbia, paura, vergogna – che la coscienza principale non riusciva a elaborare. È un processo che, nella maggior parte dei casi, si mette in moto nell’infanzia, quando il bambino non ha ancora gli strumenti per difendersi o comprendere ciò che sta vivendo.

Come si presenta nella vita quotidiana

Una persona con questo disturbo non appare necessariamente “strana” agli occhi degli altri. Spesso riesce a condurre una vita apparentemente normale. Ma dietro le quinte ci sono segnali che raccontano qualcosa di diverso. Uno dei più comuni è la perdita di memoria, anche su fatti recenti o banali. Ci si ritrova a casa con oggetti mai comprati, o si ricevono messaggi da persone incontrate “solo” da un altro alter.

Ci sono poi variazioni improvvise di comportamento, di tono di voce, di atteggiamento. Cambiamenti che possono sembrare inspiegabili: da un momento all’altro si diventa più freddi, o al contrario euforici. Alcune identità possono essere consapevoli delle altre, altre no. Alcune si proteggono a vicenda, altre si contrastano. In ogni caso, c’è sempre una sensazione di discontinuità interna che il paziente fatica a spiegare.

Molte persone descrivono la sensazione di “non essere completamente sé stesse”, o di sentirsi accompagnate da una presenza interna che a volte prende il comando. Può sembrare inquietante da fuori, ma per chi vive così ogni giorno, è una realtà con cui ha imparato a convivere.

Disturbo dissociativo della personalità: come si diagnostica?

Non è raro che una persona con DID (acronimo del disturbo in inglese, Dissociative Identity Disorder) venga inizialmente inquadrata in modo diverso: depressione, ansia, disturbo borderline, o anche disturbo psicotico. Questo perché i sintomi si sovrappongono, e spesso la persona non parla subito delle proprie esperienze dissociative. C’è paura di essere giudicati, o semplicemente fatica a mettere in parole qualcosa che sfugge alla logica.

Solo quando si crea un contesto sicuro – come accade nel lavoro terapeutico – cominciano ad emergere ricordi frammentati, voci interiori distinte, episodi di amnesia. A quel punto, lo specialista può cominciare a orientarsi verso una diagnosi più precisa, evitando fraintendimenti e attribuzioni scorrette.

Da dove nasce questa frattura

Quasi sempre, il disturbo affonda le radici in un’infanzia traumatica. Abusi, violenze ripetute, trascuratezza grave o esperienze emotivamente devastanti possono indurre la mente di un bambino a “dividere” la realtà per proteggersi. Se non si può fuggire fisicamente da un dolore troppo grande, si fugge dentro: si crea un altro spazio, un altro sé. E quel sé prende in carico quello che la parte cosciente non può contenere.

Nel tempo, questi stati separati si strutturano. Diventano più definiti, con emozioni, pensieri e comportamenti propri. A volte hanno perfino nomi diversi. Non è una finzione: è un adattamento psichico complesso e funzionale in quel contesto, ma che diventa fonte di sofferenza nell’età adulta.

Si può curare?

Sì, con il giusto approccio terapeutico, si può migliorare in modo significativo. Il primo passo non è “riunire” le identità, come si potrebbe pensare, ma stabilizzare la persona: aiutarla a gestire la quotidianità, i sintomi dissociativi, le crisi emotive. Poi, poco alla volta, si lavora sulla consapevolezza di sé, sul riconoscimento delle varie parti interne, e sulla loro integrazione.

Il trattamento più indicato è la psicoterapia a orientamento trauma-focused, spesso con un approccio integrato: EMDR, terapia sensomotoria, approccio psicodinamico, o modelli specifici come la terapia strutturata della dissociazione. Serve tempo, pazienza e una relazione di fiducia con il terapeuta. Non si tratta di “guarire” nel senso medico del termine, ma di integrare ciò che è stato diviso, restituendo coerenza al proprio vissuto.

Chi vive con una realtà dissociativa è spesso una persona sensibile, intelligente, che ha trovato un modo per non soccombere a traumi reali. Il percorso di cura è possibile. E più se ne parla con rispetto, più chi vive queste esperienze potrà sentirsi legittimato a chiedere aiuto, senza sentirsi etichettato come “strano” o “irrecuperabile”.

Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere

Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere